#12 La serie NECESSARIA

O del perché feticizziamo i prodotti “educativi” dimenticandoci di quello che stiamo effettivamente guardando

Vi avviso per onestà che questa è un’altra di quelle newsletter che vi attira parlando dalla serie del momento per fregarvi poi con inutili elucubrazioni pseudo filosofiche da discount su come ci rapportiamo ai prodotti culturali.

Ora che lo sapete, parliamo di Adolescence e facciamolo come se non ne avesse parlato perfino l’ultima delle influencer e pure lei aveva una posizione provocatoria sulla serie perché chiaramente con l’esaltazione di questa serie la gente è riuscita a sfracellare i coglioni a chiunque. In queste settimane la dolenza collettiva era tale, l’elogio belante era così assordante (peggio, solo noi bastian contrari a cui non era piaciuta) che una delle poche possibilità di prender fiato per me sono state le persone che frequento e (che dio le benedica) non hanno velleità intellettuali, il cui parere post visione è stato perlopiù MADONNA CHE PESANTEZZA NON CI SONO NEANCHE ARRIVATO IN FONDO; a questa posizione anti intellettuale e menscevica sento di aderire con grande entusiasmo al di là del parere critico, anche solo perché ridicolizza con ragione l’entusiasmo di tutta la varia umanità che si batteva il petto e che riassumerei in 4 categorie:

amici maschi dolentissimi, ma che faticavano comunque a nascondere la contentezza per aver visto la prima serie su un femminicidio IN CUI LORO ERANO COMUNQUE I PROTAGONISTI RAGA (mi ricordano molto quella mia parente che andava a trovare la gente in ospedale per raccontare mamma mia quant’era stanca lei però)

amici maschi PADRI dolentissimi all’idea che oddio è anche possibile essere un padre di merda senza ammazzare di botte un figlio, pazzesco eh, pure loro grandi protagonisti di stocazzo che “mi riconosco così tanto in questa serie” (il fatto che tu uomo non riesca a sentire empatia verso le donne ammazzate senza che intorno gli si confezioni una storia in cui identificarti FORSE POTREBBE ESSERE PARTE DEL PROBLEMA - così, azzardo)

amiche femministe che producono slide di Instagram sugli Incel da due settimane con furioso accanimento perché non gli sembra vero che finalmente i maschi attenzionino un argomento di cui loro parlano da dieci anni (naturalmente lo considerano rilevante solo perché stavolta si parla a loro dicendogli poverini e perché gliene parlano altri maschi - e anche questo non essere in grado di accettare le cose che dicono le donne come vere ehm come dire PURE SAREBBE PARTE DEL PROBLEMA) e che dire, forse potrebbe aver senso riflettere sul fatto che tu femminista ti esalti così facilmente ogni volta che un maschio caga di striscio un argomento che ti sta a cuore

cinefili che davanti a un piano sequenza partono a farsi una sega in pubblico tipo esibizionista al parco, inevitabili come i piccioni e ai quali bisogna rassegnarsi nello stesso modo, come a qualsiasi specie infestante

Parlando di gente che invece di serie parla con un minimo di mestiere, non mi ha meravigliata trovare noiosissimi entusiasmi unanimi nella critica americana per una serie su cui si era investito così tanto in promozione, che parla di traumi e bambini e argomenti vagamente woke e oltretutto è britannica (forse vedremo scoppiare una guerra tra USA e UK prima di leggere di una serie inglese non sia piaciuta a un critico statunitense); ma non mi aspettavo di trovare anime affini tra la critica italiana di serie tv, sia perché composta tendenzialmente di lacchè delle piattaforme sia perché il restante sono giornalisti o laureati in lettere che volevano scrivere d’altro ma hanno il mutuo e che non saprebbero argomentare le proprie critiche con strumenti semiologici neanche con una pistola puntata alla testa. Eppure è successo, ed è successo con uno di quei pezzi che di solito schivo, quel tipo di pezzo che non è critica e non si capisce bene neanche che cosa voglia essere, uno sfogo o forse uno sfoggio di superiorità intellettuale - ma come dire, mi pare anche vincere facile sentirci superiori al pubblico che guarda le serie Netflix e si esalta - ma ciò non toglie che mi abbia fatto venire voglia di offrirgli da bere. D’altronde, mi sento allo stesso modo una volta a settimana almeno di questi tempi, cosa che spesso (come quando ho dovuto assistere a UN APPLAUSO al cinema dopo Poor Things) mi fa sembrare una vecchia matta dato che ripeto la stessa cosa ad alta voce in luoghi pubblici:

Adolescence è la parente strettissima, un anno esatto dopo, di Baby Reindeer, altra bello serie per cui però mi veniva da urlare: “Ma non avete mai visto niente prima?”.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone Italia, 27 Marzo 2025 (il refuso non è mio)

Di base e in circostanze normali però (in cui non mi trovo isolata nel mio odio per una serie) trovo abbastanza buffe le posizioni del tipo “ma come fate a entusiasmarvi per questa cosa come se non aveste mai visto niente”, perché chiaramente la risposta a questa domanda retorica è sì, la gente (e specialmente la gente che ha Netflix come punto di riferimento dei propri consumi culturali) non ha visto una fava del niente, se l’ha vista scrollava col cellulare durante e se non scrollava non aveva gli strumenti culturali per capire cosa vedeva. E le capisco ancora meno nei confronti della SERIE NECESSARIA, una specie precisa di prodotto che è l’oggetto di questa newsletter e che come vedremo è geneticamente concepita per scatenare questo tipo di reazione di psicosi collettiva.

Perché il prodotto “utile”, NECESSARIO, che “solleva un problema” non è un caso, non è frutto di un’urgenza creativa intorno a un problema: è un GENERE, che è stato prima cinematografico poi televisivo, estremamente codificato e dunque fatto di scelte estetiche studiate per sviluppare nello spettatore una reazione. In particolare, serie come Adolescence afferiscono alla lunghissima tradizione del British Social Realism, che ha avuto una genesi lunghissima che va indietro al Social Problem Film hollywoodiano degli anni ‘30 del Novecento ma in UK risale ai tempi del secondo dopoguerra,con la versione britannica del neorealismo, il Kitchen Sink Realism, un sottogenere fatto di rappresentazioni realistiche della cultura britannica e della vita quotidiana che lavorava con attori semisconosciuti o non professionisti, era girato in location anziché in studio per dare un senso di autenticità e utilizzava sceneggiature e dialoghi semi-improvvisati.

Although drawing on the conventions of other genres (especially melodramas and crime thrillers), the social problem film was distinguished by the way its subject was usually given as much weight as its stars or story: the films used individual human dramas to present a morality tale with wider social repercussions.

Queste tecniche mirano a costruire storie che sembrano reali per indurre un’esperienza di immedesimazione maggiore nel problema sociale e nel caso di Adolescence la scelta del piano sequenza (pur essendo in teoria il massimo dell’artificio, perché costringe a costruire la scena in funzione della ripresa e non viceversa) enfatizza questa sensazione di “realtà” grazie all’assenza di montaggio visibile e all’unità di tempo e spazio, ma anche perché prevede un elemento importante di improvvisazione - se fai un’ora di ripresa senza interruzioni, è come se facessi un’ora di rappresentazione teatrale. Netflix, che ben conosce le tecniche di targetizzazione sui pubblici dei prodotti audiovisivi, ha pigiato fortissimo su questi elementi per la promozione della serie: lo sbadiglio del ragazzino, quanti take sono stati fatti di ogni scena sono solo alcuni degli esempi delle “curiosità” sulla serie che in realtà sono parte di una campagna di PR che enfatizza l’elemento del realismo.

La domanda che ci dovremmo fare, quindi, non è perché la gente si senta coinvolta da una cosa (per quanto banale) che è costruita per coinvolgerla su un tema “morale”, ma come funzionano le convenzioni di rappresentazione che coinvolgono le persone e che quando vengono messe in atto sulla scena fungono da segnalatore estetico che quella cosa è REALE, IMPORTANTE, NECESSARIA, che NON è SEMPLICE INTRATTENIMENTO.

Perché appunto, negli audiovisivi la forma conta quanto il contenuto e la forma ci dice spesso, se studiata adeguatamente (magari con la semiotica del testo e non dalle influencer che recensiscono i film con la stessa preparazione con cui parlano delle creme per il viso, con tutto il rispetto per le creme per il viso che meriterebbero più preparazione anche loro) più del contenuto. Il successo di un prodotto non è quasi mai merito di quel che c’è nella trama o nei dialoghi o nella fotografia; molto più spesso quello che ci colpisce ha a che fare con un livello di lettura più profondo, che stimola un piano di percezione del prodotto di cui siamo inconsapevoli o solo parzialmente consapevoli, che è quello su cui agiscono le strutture narrativo/linguistiche ricorrenti (i famosi tropi) che pervadono ogni tipo di racconto che ci raccontiamo da sempre ma che nell’audiovisivo prendono una forma peculiare, proprio perché fondono parola e immagine.

Il primo motivo per cui nella percezione dello spettatore medio (occidentale, prevalentemente, ma sono codici così vecchi e sedimentati da essere internazionali) il mix location + attori semi o sconosciuti + improvvisazione = realismo = questione importante sociale da attenzionare è chiaramente la tradizione cinematografica di cui sopra: quello che nel neorealismo e nel social realism britannico era un modo di rompere con le convenzioni del cinema dell’evasione e della propaganda, un’urgenza anche politica di evitare gli abbellimenti e andare a cercare un effetto di autenticità si è poi trasformato in un codice che caratterizza ogni prodotto audiovisivo che voglia acquisire l’autorevolezza del rappresentare il reale. A volte la forma del cinema sociale coincide col contenuto (il cinema di Ken Loach è un social realism davvero socialmente impegnato, ad esempio), ma più spesso serve a conquistare la fiducia dello spettatore che istintivamente farà il salto da rappresentazione realistica a verità, dimenticandosi nel tragitto (come le nostre influencer femministe che vogliono veder proiettata nelle scuole una serie sulla violenza di genere in cui ehm il genere vittima di violenza non ha un punto di vista) che solo perché una cosa ha un sapore autentico non significa che non abbia uno scopo, un punto di vista, dimenticandosi che quella cosa lì non è mai REALE o NEUTRALE.

Che siano gli occhiali rosa della commedia romantica o gli occhiali neri del drama, un prodotto narrativo offrirà sempre un filtro sulla realtà, anche solo perché appunto, è finzione; la realtà non esiste mai di per sé ma ne esiste solo il racconto filtrato dall’esperienza e dalle istanze di realizzazione di chi crea quel prodotto. Mi rendo conto che sembra che vi stia trattando da scemi dicendolo, ma per mia esperienza è facilissimo dimenticarsi, specie quando si vede qualcosa di bello, che si sta vedendo qualcosa di finzionale. Non fatemi tirare in ballo i neuroni specchio (le neuroscienze sono l’oroscopo dei maschi etero), parliamo anche solo di identificazione di secondo grado in termini di sociologia del cinema: esiste un primo livello di identificazione con il proprio sguardo, in cui lo spettatore si identifica con l'istanza della visione (so che sto guardando) e un secondo che è quello delle identificazioni con i personaggi, e spesso non ci accorgiamo di quando passiamo dall’uno all’altro. I tropi agiscono su questo secondo livello, immettendo nella storia codici a noi familiari e riconoscibili che servono a:

sveltire il racconto (espedienti narrativi per aiutare a evitare di spiegare tutto quello che succede col dialogo: se metto uno in giacca e cravatta, saprò già che stiamo entrando in una situazione formale)

farci “ambientare” nella storia individuando il contesto (se quello in giacca e cravatta entra in un grattacielo, probabile che sia una situazione lavorativa e manageriale)

aiutare la nostra identificazione con i personaggi (l’uomo in giacca e cravatta suda, è agitato, guarda l’orologio, probabilmente è in ritardo, qualcosa che è successo a chiunque di noi)

e definirne i ruoli (l’uomo riceve un primo piano, è probabilmente il protagonista; il capo gli urla addosso, è probabilmente un antagonista).

Le scorciatoie delle narrazioni usate negli audiovisivi sono così tante, intrecciate e complesse che per spacchettarle servono giornate intere di analisi del testo, che poi è anche il motivo per cui il cinema e la tv sono media così coinvolgenti, ma anche portatori di messaggi a più livelli, molto più complessi della vostra reazione emozionale a esso.

Curiosamente il pezzo che citavo accumuna anche due serie che stavo accumunando nella mia testa, per altri motivi, anch’io: lo stesso incanto che ha fatto dimenticare alla gente che guardava Adolescence che non stava vedendo la denuncia di un problema sociale ma un prodotto che usava quel problema sociale per raccontare una storia (dimostrando peraltro un quasi totale disinteresse per il problema in sé eliminando la vittima dal racconto, a fronte di un grandissimo interesse per quanto il far parte di una categoria che ammazza le donne a qualsiasi età fa sentire male i maschi, poveri cuccioli), si è verificato con Baby Reindeer.

In quel caso come in questo ha contato non solo l’uso di convenzioni del cinema del realismo sociale ma anche lo sfoggio di apparente vulnerabilità da parte della persona al centro del racconto, anche quello un trucco vecchio come il mondo: mi mostro vulnerabile facendoti credere che ti sto aprendo il mio cuore e la tua mente SU UNA COSA e tu automaticamente penserai che non sia capace di finzione e calcolo sul resto. Che poi è il meccanismo dell’influencer marketing: ti sembro autentica perché magari faccio oversharing su aspetti intimi della mia vita, e automaticamente mi crederai anche quando ti consiglio un paio di mutande. Ed è così che Richard Gadd in Baby Reindeer riesce a far passare come realtà una vera e propria mostrificazione della donna con cui ha sviluppato un rapporto di morbosa dipendenza reciproca. La mostrificazione passa sia dalla sua rappresentazione esteriore, attraverso codici che fanno equivalere la sua statura morale con le sue abitudini (la grassezza e la poca cura di sé usati come segnalatori di “qualcosa che non va in lei”, che al tempo stesso sia rielaborano che rafforzano un trope vecchio come l’intrattenimento), che dall’attribuzione di una diversa responsabilità nel rapporto, che da parte del protagonista viene prima filtrata dalla sua condizione di vittima di violenza, con un’ammissione finale che però arriva soltanto dopo l’essersi rappresentato come vittima a 360° per tutta la serie.

Gadd chiede alle persone di simpatizzare e scusare le sue azioni nei confronti di Martha perché motivate da cose molto umane come solitudine, vanità, mancanza di coraggio, e il pubblico lo fa perché la sua apparente onestà chiama fiducia, ma anche perché sappiamo tutti che il trauma e la violenza sono infidi e spesso come si reagisce ha poco a che fare con la logica e con “ciò che si dovrebbe fare”. Lo show alla fine rivela gli errori del protagonista, ma raccontandoli sempre come cose mai del tutto cattive e racconta le reazioni (molto comprensibili) delle altre persone alle sue inazioni come tratti di insensibilità e freddezza. Lui è raccontato, in tutti i sottotesti, come inequivocabilmente la “vera” vittima (chiaro, sta succedendo a lui, è la sua storia, la racconta come vuole) ma non riflette e non mette mai in discussione il suo averne, alla fine, tratto grande profitto. E nessuno è portato a chiedergli conto di questi grosso problema sia testuale che extratestuale: perché se ti racconti come vittima e fragile, costruisci i presupposti psicologici nel pubblico per non essere mai messo in discussione su altri piani - altri piani che non negano il tuo essere una vittima su QUEL piano chiaramente, ma ti darebbero una multidimensionalità che renderebbe la tua vittimizzazione più complessa da ragionare e ambigua, e dunque meno profittevole nell’economia della vittimizzazione di sé.

Il protagonista di Baby Reindeer, così come il padre di Adolescence (non a caso entrambi interpretati da chi scrive la serie e in parte personaggi autobiografici) sono inseriti nel racconto attraverso una serie di convenzioni narrative proprie del tropo della vittima e del protagonista con cui empatizzare - e queste convenzioni finiscono per renderli “troppo vittime” e troppo vicini agli occhi di chi guarda per considerarne le responsabilità e le ambiguità, persino a fronte di due serie ben scritte in queste responsabilità sono presenti e dichiarate all’interno del racconto. Come fai a considerarli colpevoli di qualcosa quando ti stanno aprendo il cuore e sono vulnerabili davanti a te, un atto di manipolazione che ha oltretutto una carica emotiva ancora più forte se fatta da un uomo? In entrambi i casi, il livello di identificazione e di empatia che il testo agisce nei suoi livelli secondari conta molto di più di quello che il testo dice esplicitamente - e il pubblico è così conquistato da non farsi altre domande.

Io lo chiamo l’effetto Scarface: il mix di ottima scrittura, tropi micidiali legati all’antieroe (le vittime che sono perfino peggiori del protagonista, il suo amore per gli animali), costumi e ambientazioni suscitano una quantità di empatia verso il protagonista da far dimenticare a generazioni di ragazzini che Tony Montana sarebbe uno spacciatore (e questo, vabé) violento e pluriomicida che non riesce ad avere la donna che ama se non comprandosela e fa pure una bruttissima fine. Scorciatoie narrative e codici di genere contribuiscono ad attribuire ai personaggi di un prodotto audiovisivo una carica attrattiva per lo spettatore che PRESCINDE non solo dallo scopo e dal genere del prodotto (succede anche nel documentario, nei documentari di Netflix poi non ne parliamo) ma anche dal contenuto stesso che, come abbiamo visto, non solo è sempre finzionale ma anche spesso consapevolmente manipolatorio.

Detto questo, chiediamoci anche: perché un prodotto finzionale dovrebbe avere un’importanza MORALE e non semplicemente un ruolo?

Un ruolo chiaramente da analizzare all’interno del contesto, magari aspettandoci che sia l’analisi a insegnarci qualcosa - anziché il prodotto stesso.

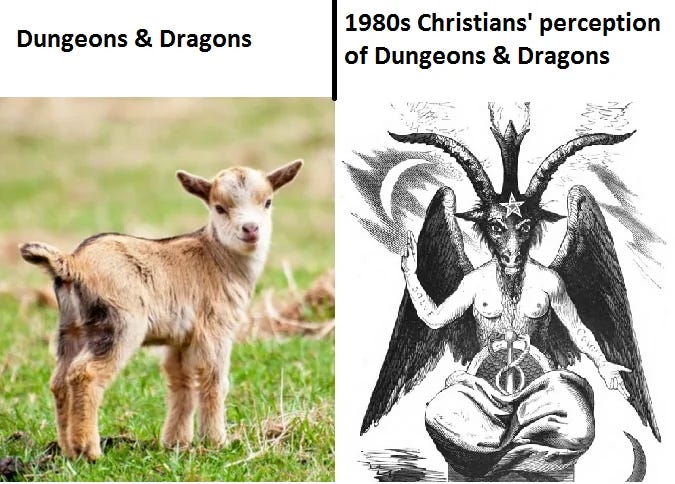

La questione sulla “moralità” delle serie TV e in generale dei prodotti audiovisivi affonda nella questione più ampia che ci si pone quasi da sempre, ovvero se i prodotti di immaginazione abbiano davvero un ruolo morale - nel senso, se contribuiscano a costruire o a cambiare i valori morali personali e collettivi. Senza l’ambizione di voler ricostruire qui decenni di dibattito che coinvolge antropologi, sociologi, filosofi e che a seconda dell’epoca ha preso forme anche prepotentemente ideologiche, la riflessione morale sui prodotti di finzione si è ripetuta nella letteratura moralistica di quasi tutti i periodi storici e poi nella stampa e sulle bacheche social; prima c’è stata la diffidenza nei confronti del teatro, poi del cinema, della radio, della televisione - i social media e le piattaforme sono solo gli ultimi a essere presi di mira dai moralizzatori. “Cosa fanno i giovani sui social media” è il panico morale contemporaneo (come diciamo dopo, tutt’altro che totalmente ingiustificato), che si distribuisce equamente da ogni parte dello spettro politico e intellettuale. Dall’opinionista che si interroga con più o meno basi teoriche e di dati sull’analfabetismo di ritorno e il suo legame con lo scrollare il telefono anziché leggere, alla mamma di mezza età poco pratica di internet che crede che i suoi figli si ammazzeranno perché parteciperanno a catene di Sant’Antonio russe, gli adulti di questa generazione sono terrorizzati esattamente come quelli del passato dalle cose che non capiscono e che invece dominano la vita delle generazioni più giovani.

Spesso, purtroppo, le serie che percepiamo in un certo momento come MORALMENTE GIUSTE in realtà sono quindi semplicemente abilissime a sfruttare il panico morale del momento, quello intorno al quale si concentrano le paure più grandi degli adulti che guidano la discussione in quel momento e che più si adatta alla sensibilità di quel periodo storico. Ed è uno dei motivi per cui queste serie non stanno su una rete come Channel 4 ma stanno su una piattaforma come Netflix, che notoriamente tratta i prodotti televisivi come commodity e non sceglie certo i progetti in base alla loro originalità o alla loro importanza sociale ma in base alla conversazione che possono generare. Adolescence in particolare intercetta tre fenomeni del contemporaneo: l’ossessione dei genitori per i propri figli (che poi in realtà è ossessione per sé stessi e le proprie performance come genitori), il panico morale collettivo sui social media, e il fenomeno della manosfera - che come dicevamo, è il veicolo perfetto per continuare a far parlare i maschi di sé e dei propri problemi anche quando sono le donne a venire ammazzate.

The creators of “Adolescence” think of the contemporary English boy as a breakable creature, abandoned by society. No one has taught him how to manage his incipient sexuality; no one has taught him how to cope with rejection. Interestingly, the feeling of abandonment mirrors the animating force of the nastiest parts of the American manosphere: the belief that men got left behind. (…) It has the inverse logic of a show like “Euphoria,” which triggered old-fashioned moral panic for its fetishizing of teen rebellion; “Adolescence” instead makes a fetish of the moral panic.

Doreen St. Félix, The Flawed Heart of “Adolescence” – The New Yorker, March 22, 2025

Gli uomini ammazzano le donne, è un dato incontrovertibile. Lo fanno i 30 enni, i 40enni, gli 80enni perfino e quindi anche i 13enni. Il fatto che in Adolescence si parli di un tredicenne che ammazza una donna con ragioni sceme da 13enne che le ha lette online, non rende questa storia differente da quella di Giulia Cecchettin: ammazzata perché non voleva stare con qualcuno. Ammazzata perché qualcuno (in questo caso Andrew Tate, ma dalla notte dei tempi c’è gente che si premura di ricordare questa cosa ai maschi) ha inculcato a un maschio l’idea che per quanto poco lui vale o sente di valere, una donna vale comunque meno e per quanto poco la vita gli dia, è titolato a reclamare attenzioni sessuali delle donne. Con la forza, se necessario.

Adolescence non è una grande disamina del fenomeno della violenza di genere e della manosfera, ma un'espressione di panico genitoriale, un goffo tentativo di dar senso alla crisi della mascolinità dei ragazzi e degli adulti maschi di oggi dando la colpa alla tecnologia misteriosa (come se i giovani non usassero da quando esistono i giovani media e linguaggi che gli adulti non capiscono), quando tutti sappiamo che la colpa di questa crisi è che le donne insegnano alle bambine e alle ragazze che non è più un loro dovere essere acquiescenti a ciò che i maschi pretendono, e i maschi non sanno insegnare ai maschi più giovani nulla che possa rispondere adeguatamente a questo nuovo atteggiamento delle donne. Non è nulla di nuovo neanche questo: le donne sono sempre cambiate lasciando i maschi indietro, e questo cambiamento ha sempre suscitato delle risacche sociali di backlash e violenza.

“The anti-feminism backlash has been set off not by women's achievement of full equality but by the increased possibility that they might win it. It is a pre-emptive strike that stops women long before they reach the finishing line.”

Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War Against American Women

Uomini impreparati a gestire il cambiamento, perché cresciuti in un mondo fatto (letteralmente, dalle mascherine alle terapie mediche) su misura per il loro corpo e le loro esigenze, crescono ragazzi che non sanno gestire il cambiamento e in particolare la risposta negativa delle ragazze a richieste che l’intera società dice ancora ai maschi, dappertutto e non solo online, è loro diritto genetico fare. Il protagonista di Adolescence non è un maschio giovane rimbambito dai social media, è un maschio giovane cui la società (certo, compresi i social media e le piattaforme streaming, ma non solo) ha detto che ha diritto ad avere potere sulle donne e che quando le donne non gliel’hanno dato ha deciso di prenderselo con la forza.

Andrew Tate gli ha solo detto che ha ragione.

Tutto giustissimo. Mi chiedo se però siano questi i motivi per cui un prodotto narrativo NON deve impressionarci. Lo dico perché alle stesse conclusioni sono arrivata con Dieci capodanni: un prodotto narrativo che fa leva sulle debolezze emotive di una generazione è un prodotto furbo e quindi, in quanto tale, NON deve favorevolmente impressionarci. In questo momento, rispetto alle tue valutaIoni, dovremmo avere lo stesso giudizio per entrambi. Invece entrambe, e a parti capovolte, abbiamo due giudizi diversi partendo dallo stesso presupposto, dalle stesse considerazioni. Se prendi un volo ti aspetto per cena e ne parliamo, che ho una gran voglia di vederti.